功德使作为中国古代世俗政权管理佛道二教事务的核心职官,其制度存续于唐至元代,历经从临时使职到正式机构、从宦官主导到文官兼任、从单一宗教管理到多元事务统筹的演变,深刻反映了世俗政权与宗教势力的动态平衡,也构建了古代“以俗统僧、僧俗共治”的宗教治理范式。深入梳理功德使制度的源流、职能与实践,不仅能厘清古代宗教管理体系的运作逻辑,更可窥见世俗政权如何通过制度设计规范宗教发展、服务政权需求的历史智慧。

一、功德使制度源流

功德使制度并非一蹴而就,其形成与发展根植于唐初以来宗教管理的现实需求,历经数代调整,逐步从零散的临时差遣演变为系统化的管理机构,成为古代宗教治理体系的核心一环。

唐初的宗教管理延续隋制,将僧尼、道士女冠分别划归不同机构管辖:僧尼隶鸿胪寺,道士女冠因与皇室李氏“同姓”之故,先隶宗正寺,后于开元二十五年(737年)改属崇玄馆。这种“分而治之”的模式虽明确了管辖主体,但随着唐代宗教的蓬勃发展——据《唐六典》记载,玄宗时期全国寺观数量已超五千所,僧尼道士人数突破十万——原有机构逐渐难以应对宗教事务的复杂性,尤其是寺庙修建、功德法会、僧道户籍核查等事务的统筹需求日益迫切,临时设置“修功德使”的需求应运而生。

最早的“修功德使”可追溯至武则天时期,此时多为临时差遣,由朝臣或皇室成员兼任,负责主持大型佛教功德活动,如修建寺院、译经刻经等,尚不具备常规管理职能。直至德宗贞元四年(784年),朝廷正式下诏设置“左街大功德使”“右街大功德使”“东都功德使”,并明确其“总管僧尼之籍及功役”的核心职能,标志着功德使从临时使职转变为正式管理机构。这一调整的直接背景是安史之乱后,地方藩镇势力崛起,中央对宗教资源的掌控力减弱,亟需通过专门机构整合宗教力量、稳定社会秩序——例如,功德使可通过管控僧尼户籍,防止流民剃度为僧以逃避赋税,同时借助宗教活动强化中央权威。

宪宗元和二年(807年),功德使的管辖范围进一步扩大,道士与女官也被纳入左右街功德使麾下,结束了唐初以来佛道分属不同机构的局面,实现了“佛道统一管理”的制度设计。这一变革的深层原因在于,随着道教在唐代的官方化,其社会影响力与佛教不相伯仲,统一管辖既能减少管理成本,也可避免佛道两派因管辖权之争引发的矛盾。此后,功德使制度进入稳定发展期,其职能涵盖僧道身份认证(度牒发放)、寺观修建审批、宗教活动监管、僧官任免提名等,成为世俗政权介入宗教事务的核心渠道。

唐代功德使的任职群体也呈现鲜明的阶段性特征:德宗至敬宗朝(780-826年),因宦官势力崛起,功德使多由掌管神策军的宦官兼任,如宪宗时期的吐突承璀、穆宗时期的梁守谦、武宗时期的仇士良等。宦官兼任功德使的优势在于,既能借助神策军的兵权保障宗教政策的推行,又可通过管控宗教资源巩固自身权力——例如,宦官可通过批准寺观修建,笼络宗教势力,同时从中获取经济利益(如寺观香火钱分成)。这种“兵权与教权交织”的模式,使功德使在这一时期权势达到顶峰,甚至可干预僧官任免与宗教教义阐释。

至昭宗时期(888-904年),随着宦官势力的衰落,宰相开始兼任功德使,如宰相崔胤曾以同平章事兼领右街功德使,标志着功德使的任职群体回归文官体系,也意味着中央对宗教事务的管理重新纳入常规行政轨道。五代时期,功德使制度基本延袭唐代旧制,但任职群体进一步向地方军政长官倾斜,如后晋杨光远以归德节度使兼“天下功德使”,后周世宗柴荣即位前曾以开封尹兼领功德使,这种“地方官兼领”的模式,反映了五代时期中央集权弱化、地方对宗教资源掌控力增强的现实。

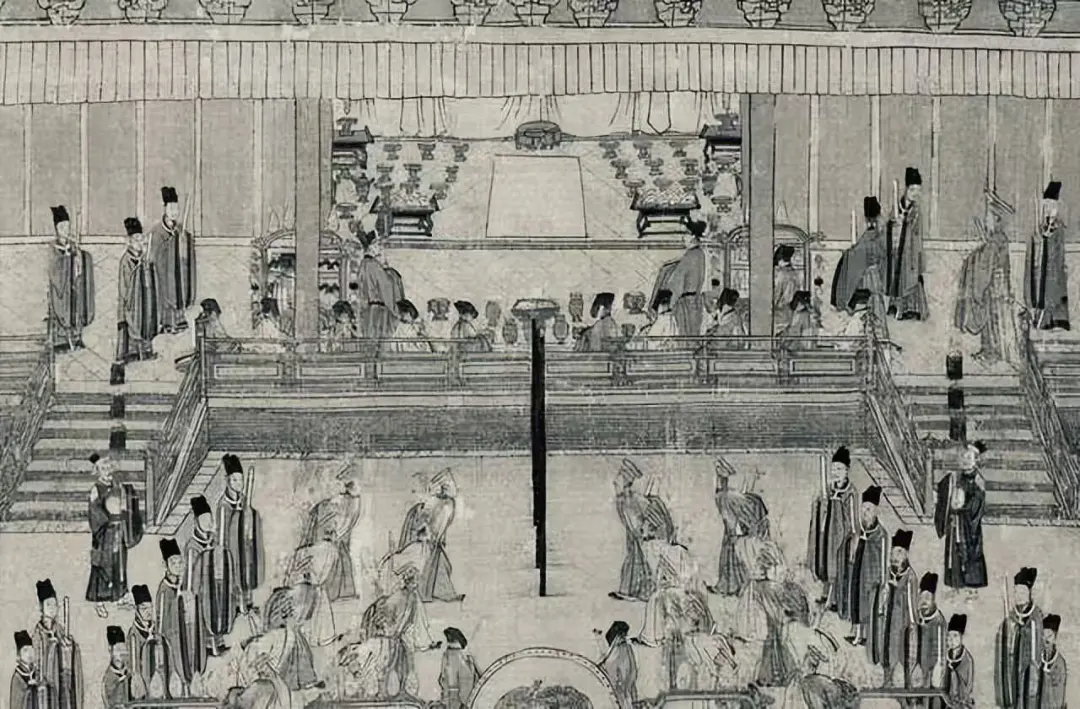

宋代建立后,对功德使制度进行了根本性调整:一方面,彻底废除宦官兼任功德使的传统,规定功德使多由开封尹(北宋都城行政长官)兼任,如宋太宗时期的开封尹赵光义(即后来的宋太宗)曾兼领功德使,确保宗教管理与地方行政的协同;另一方面,明确功德使与祠部的权责划分——功德使负责宗教事务的统筹监管,祠部则掌管僧道度牒发放、寺观名额审批等具体事务,形成“统管与分管结合”的二元体系。此外,宋代在功德使之下设立“左右街僧录司”,以僧录为最高僧官,负责僧道日常事务管理(如僧尼戒律监督、寺观账籍核查),进一步细化了管理层级。

神宗元丰年间(1078-1085年),宋代进行官制改革,将功德使的宗教管辖权移交鸿胪寺,功德使制度正式废除。这一变革的核心原因在于,宋代文官体系成熟,鸿胪寺作为专司外交与宗教事务的机构,已具备独立管理宗教事务的能力,功德使的“统筹监管”职能逐渐被鸿胪寺与祠部取代。元代建立后,虽短暂复设“功德使司”,长官为从二品,最多时设十员,且常由宣政院使(元代管理藏传佛教的核心官员)兼领,但此时的功德使主要负责国家层面的宗教功德活动(如皇室祈福、大型法会),已不再具备唐代“全面管理宗教事务”的职能,至元末逐渐名存实亡。

二、“以俗统僧、僧俗共治”的宗教管理体系

功德使制度的核心治理逻辑,是世俗政权通过“俗官主导、僧官辅助”的架构,实现对宗教事务的有效管控,既保障政权对宗教的主导权,又借助僧官的专业素养实现管理精细化,形成“统而不死、管而不僵”的治理格局。

(一)“俗官统辖”:世俗政权对宗教事务的掌控

功德使作为俗官,其核心职能是代表世俗政权行使对宗教事务的管辖权,确保宗教发展符合国家利益与社会秩序。这种“俗官统辖”主要体现在三个层面:

其一,户籍与身份管控。唐代功德使掌管僧尼、道士的户籍登记,凡剃度为僧、出家为道者,需经功德使审核批准,发放“度牒”(宗教身份凭证),无度牒者视为“私度”,需依法惩处。据《唐会要》记载,德宗贞元年间,功德使曾开展全国僧尼户籍核查,一次性废除“私度”僧尼三万余人,有效遏制了因“私度”导致的赋税流失与社会秩序混乱。宋代功德使虽不直接发放度牒(由祠部负责),但对度牒发放数量有审核权,可根据社会经济状况调整僧道人数,避免宗教势力过度扩张。

其二,寺观与资源管控。功德使负责寺观修建的审批与监管,凡新建寺观需经功德使上报朝廷批准,严禁私自修建;同时,功德使对寺观的土地、财产拥有监管权,防止寺观兼并土地、逃避赋税。例如,唐代功德使梁守谦任内,曾主持修缮长安大慈恩寺,既保障了佛教文化载体的传承,又通过规范寺观建设,避免了宗教资源的浪费。元代功德使司则负责管理皇室捐赠给寺观的土地与财物,确保宗教资源的合理使用。

其三,宗教活动与教义管控。功德使对大型宗教活动(如法会、祈福仪式)拥有审批权,凡涉及全国性或皇室参与的宗教活动,需经功德使统筹安排;同时,功德使有权干预宗教教义的阐释,确保宗教思想符合国家意识形态。例如,唐代武宗时期,功德使仇士良虽反对“会昌法难”的极端政策,但仍需按照朝廷要求,禁止佛教某些“异端”教义的传播,体现了世俗政权对宗教思想的管控。

(二)“僧官辅助”:宗教内部管理

为避免俗官因不熟悉宗教教义与仪轨导致管理失当,功德使制度设立了专门的僧官机构——僧录司,以僧录为最高僧官,作为功德使的辅助管理者,负责宗教内部事务的精细化管理,形成“俗官统管方向、僧官分管细节”的协作模式。

唐代僧录司设立于德宗贞元年间,隶属于左右街功德使,其核心职能包括:一是僧尼戒律监督,制定佛教戒律细则,惩处违反戒律的僧尼;二是寺观日常管理,负责寺观账籍核查、僧尼任免提名(需报功德使批准);三是宗教仪轨指导,规范佛教法会、祈福等仪式的流程。宋代左右街僧录司的职能进一步扩展,除佛教事务外,还参与道教事务的管理,如协助功德使审核道士的戒律遵守情况,体现了“佛道协同管理”的特点。

僧录作为僧官,多由德高望重、精通教义的高僧担任,如唐代首任左街僧录为高僧端甫,他曾协助功德使管理长安僧尼事务,深得德宗信任;宋代僧录则多从大寺住持中选拔,需具备丰富的宗教管理经验。僧录的存在,既解决了俗官“不懂宗教”的管理困境,又作为宗教界与世俗政权的沟通桥梁,及时反馈宗教界的诉求,避免因政策不当引发宗教矛盾,体现了“僧俗共治”的治理智慧。

(三)“权责划分”:与其他机构的协同

功德使并非孤立的管理机构,其运作需与祠部、鸿胪寺、宣政院等机构协同配合,形成“分工明确、权责清晰”的管理体系。

唐代前期,功德使与祠部的权责划分较为清晰:功德使负责宗教事务的统筹监管,祠部则掌管僧道度牒发放、寺观名额审批等具体事务;安史之乱后,功德使的权力逐渐扩大,一度取代祠部成为宗教管理的核心机构,直至武宗会昌二年(842年),朝廷下诏将僧尼改隶礼部主客司(祠部下属机构),才短暂恢复祠部的职能。宋代则明确功德使与祠部的“统管与分管”关系:功德使负责宗教事务的整体规划与监管,祠部负责度牒发放、寺观税收减免等具体事务,两者相互配合,避免权力过度集中。

元代复设功德使司后,其与宣政院的协同成为管理重点:宣政院负责藏传佛教事务的管理,功德使司则负责汉传佛教与道教事务的统筹,两者均隶属于中书省,形成“分宗教、分区域”的管理模式。这种协同配合,既适应了元代多民族、多宗教并存的现实,又确保了中央对不同宗教事务的有效管控。

三、功德使对宗教管理的双重作用

功德使作为世俗政权管理宗教事务的代表,其个人举措直接影响宗教发展的走向。在历史上,部分功德使以其远见卓识,推动了宗教的规范化发展与文化传承;也有少数功德使因权力滥用,对宗教发展造成负面影响,体现了功德使制度“双刃剑”的历史作用。

(一)推动宗教规范与文化传承的功德使

1. 梁守谦(唐代穆宗时期左街功德使)

梁守谦为唐代中期宦官,曾任左街功德使,他虽为宦官,却对佛教文化的传承与寺观建设贡献卓著。穆宗长庆年间(821-824年),梁守谦主持修缮长安大慈恩寺,重建寺内大雁塔,同时铸造转轮经藏(佛教文化载体,用于存放佛经),并邀请高僧为僧尼讲授佛经,推动了佛教文化的传播。此外,梁守谦还注重规范僧尼管理,协助僧录司制定《僧尼戒律细则》,明确僧尼的行为准则,减少了因戒律混乱导致的宗教矛盾。他的举措,既强化了世俗政权对宗教的管控,又为佛教文化的传承提供了制度保障,成为唐代宦官功德使中的“正面典型”。

2. 马存亮(唐代宪宗时期右街功德使)

马存亮为唐代宪宗时期宦官,曾任右街功德使,以重视佛教文化保护、推动宗教活动规范化著称。元和十三年(818年),马存亮上书宪宗,请求迎奉法门寺佛骨舍利至长安,供僧众与百姓瞻仰祈福。宪宗采纳其建议,组织大规模迎奉仪式,既满足了宗教界的精神需求,又通过宗教活动凝聚了社会人心,缓解了安史之乱后社会的动荡局面。此外,马存亮还主持修缮长安兴善寺,保存了大量佛教文物,并协助僧录司核查长安僧尼户籍,打击“私度”僧尼,规范了宗教秩序。他的举措,体现了功德使“管控与保护并重”的管理理念,为唐代佛教的稳定发展奠定了基础。

3. 仇士良(唐代武宗时期左街功德使)

仇士良为唐代武宗时期宦官,曾任左街功德使,其在“会昌法难”(武宗会昌年间的灭佛运动)中的表现,成为他对佛教保护的重要贡献。会昌五年(845年),武宗下诏大规模灭佛,拆除寺观、强迫僧尼还俗,佛教面临空前危机。此时,仇士良虽身为宦官,却因与佛教界素有往来,且深知佛教对社会稳定的作用,暗中采取保护措施:一是延缓执行灭佛诏令,为僧尼逃避迫害争取时间;二是保护长安大寺的佛教文物,避免佛经、佛像被焚毁;三是向武宗进言,反对“极端灭佛”,建议保留部分寺观与僧尼。尽管仇士良的保护措施未能完全阻止灭佛运动,但在一定程度上减少了佛教的损失,为宣宗即位后恢复佛教奠定了基础,成为乱世中宗教保护的重要力量。

(二)权力滥用对宗教发展的负面影响

唐代部分宦官功德使因权力过大,存在滥用职权、干预宗教事务的情况,对宗教发展造成负面影响。例如,宪宗时期的吐突承璀,曾任左街功德使,他利用职权大肆敛财,通过批准寺观修建收取“审批费”,同时干预僧官任免,将亲信僧人提拔为大寺住持,导致佛教内部腐败滋生;此外,吐突承璀还强迫僧尼为其个人举办功德法会,浪费宗教资源,引发僧尼不满。这种“以教谋私”的行为,不仅破坏了宗教管理的公平性,也削弱了世俗政权的公信力,在民间社会造成极其恶劣的影响,客观推动了朝廷的混乱与走向灭亡,成为唐代功德使制度的“负面案例”。

(三)功德使制度的整体历史影响

从整体历史来看,功德使制度对古代宗教发展的影响具有双重性:一方面,它通过“以俗统僧、僧俗共治”的架构,实现了世俗政权对宗教事务的有效管控,规范了宗教秩序,防止了宗教势力过度扩张对社会经济的冲击;同时,部分功德使的保护举措,推动了佛教文化的传承与发展,为宗教与社会的和谐共处提供了制度保障。另一方面,由于功德使的权力缺乏有效监督(尤其是唐代宦官功德使),部分官员存在权力滥用、干预宗教内部事务的情况,导致宗教管理的腐败与混乱,甚至引发宗教与世俗政权的矛盾。

尽管如此,功德使制度仍为中国古代宗教治理提供了重要范式:它首次实现了佛道二教的统一管理,构建了“俗官统管、僧官辅助”的协作模式,为后世宗教管理体系的发展奠定了基础;同时,它通过制度设计平衡了世俗政权与宗教势力的关系,既保障了政权对宗教的主导权,又尊重了宗教的独立性,体现了古代“多元共治”的治理智慧。

四、功德使制度的终结与当代价值

功德使制度在元代后期逐渐名存实亡,其消亡的核心原因在于:一是元代后期中央集权弱化,地方对宗教事务的掌控力增强,中央层面的功德使司逐渐失去实际职能;二是明代建立后,废除元代宗教管理体系,设立“僧录司”“道录司”直接隶属于礼部,实现了宗教管理的“去使职化”,功德使的职能被礼部与僧道录司取代,制度正式终结。

功德使制度虽已消亡,但其蕴含的治理智慧对当代宗教管理仍具有重要启示:一是“以俗统僧、僧俗共治”的模式,启示当代应坚持世俗政权对宗教事务的主导权,同时尊重宗教界的自主性,通过宗教团体实现宗教内部的精细化管理;二是“权责划分、协同配合”的架构,启示当代应明确宗教管理部门与其他机构的权责,形成“分工明确、协同高效”的管理体系;三是“管控与保护并重”的理念,启示当代在规范宗教秩序的同时,应重视宗教文化的传承与保护,推动宗教与社会的和谐发展。

综上,功德使制度作为中国古代宗教管理的核心制度,其变迁轨迹反映了世俗政权与宗教势力的动态平衡,其治理逻辑体现了古代“多元共治”的智慧,其历史影响为后世宗教管理提供了重要借鉴。深入研究功德使制度,不仅能丰富古代政治制度史与宗教史的研究,更能为当代宗教治理提供历史参考,具有重要的学术价值与现实意义。