獽人是古代巴国八大主体民族之一,族源信息在商代甲骨文中记载的“襄人”,与古百越族群存在深厚渊源。本文结合甲骨文卜辞、《华阳国志》《隋书》等文献史料,辅以民族学研究成果,梳理獽人(襄人)从商周时期的方国族群,到巴国时期的核心部族,再到汉晋之后逐步融入西南各少数民族的历史脉络,探讨其族群称谓演变、分布区域变迁、文化习俗特征及历史融合进程,揭示獽人在中华民族多元一体格局形成中的重要意义。

一、从甲骨文中的“襄人”到巴国的“獽人”

獽人族群的早期形态,可追溯至商代甲骨文中记载的“襄人”,其称谓演变与族群迁徙、文化融合密切相关,且与古百越族群有着明确的族属关联。

(一)甲骨文卜辞中的“襄”与“襄人”

商代甲骨文中并无“獽”字,却频繁出现“襄”字,其内涵多指向商王朝东部边境的方国——襄国。卜辞记载“(隻)麋二百……在襄”“贞,翌丁巳侑十羌在襄”“王在师襄”,既表明襄地是商王田猎、祭祀、驻军的重要区域,也印证了此地存在一个稳定的族群群体,即后世所称的“襄人”。结合卜辞中“自瀼至于膏”的地理路线,学界推测襄国大致位于今山东范县一带,与东夷人方相邻,是商王朝的附属方国。

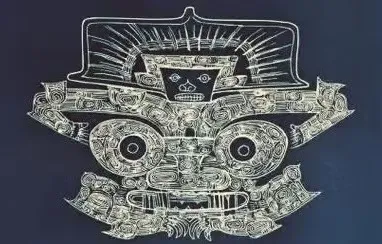

从族属来看,襄人属于古百越族群的北方分支。商代时期,百越族群广泛分布于长江以南及东部沿海地区,部分分支因部落迁徙进入中原边境,襄人便是其中之一。其族群图腾与南方百越部族相似,均与蛇虫等水生生物相关,这也为后来融入巴国、与巴人蛇图腾文化契合埋下伏笔。

古巴国襄人“蛇”图腾

(二)从“襄人”到“獽人”的历史变迁

“襄人”向“獽人”的称谓转变,发生于商周之际的族群南迁过程。商代末年,中原战乱频繁,位于东部边境的襄人受商王朝与东夷部落战争的影响,开始沿长江向西迁徙,最终进入巴国疆域,与巴地诸族杂居融合。

“獽”字从“犭”,最早见于东晋常璩《华阳国志·巴志》,书中明确记载巴国“其属有濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒之蛮”,将獽人列为巴国八大主体民族之一。从音韵学角度分析,“襄”与“獽”古音同属“阳部”,存在明显的音转关系,是同一族群在不同地域、不同时期的称谓变化。而“獽”字的字形特征,也反映出其迁入巴地后,适应西南山地环境、以狩猎为生的生计方式转变,这是中原族群融入西南民族文化的直观体现。

(三)古百越族群的定位

獽人(襄人)的族属,历来为学界关注。结合其迁徙轨迹与文化特征,可明确其为古百越族群的分支。一方面,襄人早期活动区域虽位于中原边境,但其图腾崇拜、语言特征与百越族群高度契合;另一方面,迁入巴国后,獽人与同为百越后裔的蜒人、濮人等部族共生共存,文化习俗相互交融,形成了具有共性的南方少数民族文化圈。此外,《隋书·南蛮传》将獽人归入“南蛮杂类”,与俚、獠、蜒等百越族群并列,进一步佐证了其族属渊源。

二、巴国时期獽人的分布

巴国时期是獽人族群发展的鼎盛阶段,其分布区域与巴国核心疆域高度重叠,且在巴国的政治、经济、文化体系中占据重要地位。

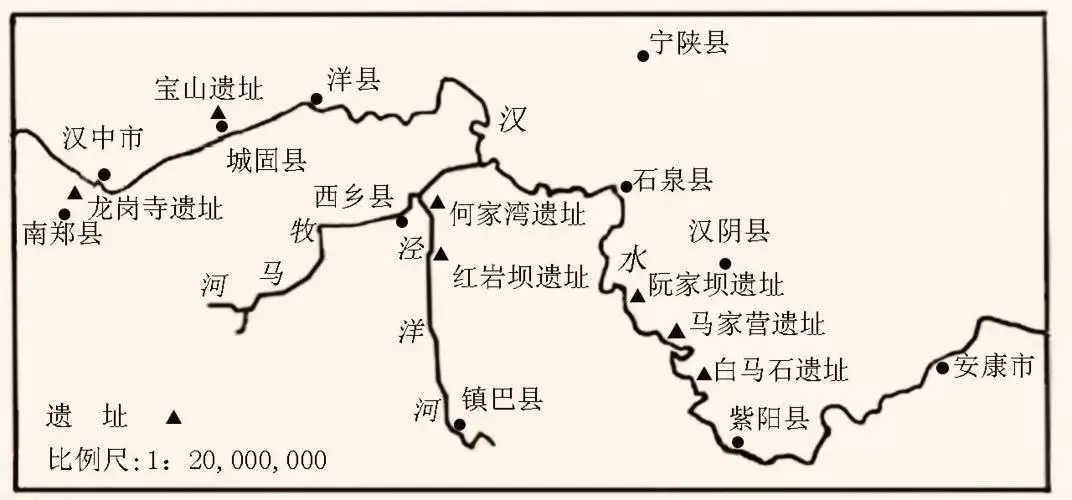

(一)核心分布区域:长江中上游巴国疆域

结合《华阳国志》及考古发现,巴国时期獽人的核心分布区域集中于长江中上游的巴国腹地,涵盖今重庆、四川东部及湘西北交界地带。具体而言,包括巴郡(今重庆主城区)、涪陵郡(今重庆涪陵)、巴东郡(今重庆奉节)及蜀郡(今四川成都)周边山区。

这一区域水系发达、山林密布,既契合獽人南迁后狩猎、渔耕结合的生计方式,也与巴人“逐水而居”的生存模式高度适配。考古工作者在四川仁寿、简阳交界的龙泉山区发现了大量与獽人相关的文化遗存,如狩猎工具、洞穴居所遗迹等,印证了史料记载的准确性。值得注意的是,獽人分布区域与巴人核心聚居区重叠,为二者的文化融合提供了地理基础。

(二)巴国八大主体民族之一

獽人作为巴国的主体民族,参与了巴国的政治建构与社会发展。巴国是一个多民族联盟国家,濮、賨、獽、蜒等部族共同构成了巴国的统治基础。獽人凭借其骁勇善战的特质,成为巴国军队的重要组成部分,参与了巴国与楚国、蜀国的多次战争。

同时,獽人在文化层面与巴人深度交融。巴人以“巴蛇”为图腾,獽人则传承了百越族群的蛇虫崇拜传统,二者图腾信仰的契合,促进了族群间的文化认同。在生计方式上,巴人以渔猎、盐业为生,獽人则擅长山地狩猎与内河捕鱼,互补的生产模式推动了巴国经济的发展。可以说,獽人是巴国多民族联盟中不可或缺的重要力量。

(三)与周边部族的互动

巴国时期,獽人并非孤立存在,而是与周边部族形成了紧密的互动关系,其中尤以与獠人、蜒人的交融最为显著。獠人是西南地区的古老族群,与獽人同属百越分支,二者杂居共处,在居住风俗、服饰饮食等方面相互影响。《隋书·地理志》记载“梁州有獽狿蛮賨,居处风俗颇同于獠”,正是这种文化交融的直接体现。

此外,獽人与蜒人的互动也颇为频繁。《华阳国志》记载巴郡太守朱辰去世后,“獽民与蜒人鼓刀辟踊,北送灵柩”,这一事件既体现了獽人对巴国官府的认同,也反映出獽人与蜒人在丧葬习俗上的共性。这种跨部族的文化互动,为獽人后续融入西南各民族奠定了基础。

古巴国襄人分布图

三、獽人的民俗文化特征

獽人的民俗文化具有鲜明的西南少数民族特色,涵盖婚嫁、丧葬、祭祀等多个领域,是其族群身份的重要标识。遗憾的是,由于獽人无文字留存,相关记载多散见于汉晋之后的文献中,结合《华阳国志》《太平寰宇记》等史料,可勾勒出其文化习俗的大致轮廓。

(一)以乐为媒的婚姻习俗

北宋《太平寰宇记》对獽人的婚嫁习俗有明确记载:“婚嫁仅用鼓笛伴奏”,与汉族婚嫁的繁琐礼节形成鲜明对比。獽人婚嫁无需复杂的聘礼与仪式,仅以鼓笛之声烘托氛围,便完成婚配流程。这种简约的婚嫁形式,体现了西南少数民族务实的文化特质,也反映出獽人社会中男女地位相对平等的特点。

(二)洞穴存尸、悬布为识的丧葬习俗

丧葬习俗是獽人文化中最具辨识度的特征。《太平寰宇记》记载,獽人亲人离世后,“悬布于门庭为丧标识,待遗体干燥后,以木函盛置山穴中”。这种洞穴存尸的丧葬方式,与巴人船棺葬、蜒人水葬习俗均不相同,是獽人适应西南山地环境的独特创造。其背后蕴含着“魂归山林”的原始信仰,认为将遗体置于山穴中,可使灵魂与自然相融,获得永生。

此外,獽人在送丧时还有“鼓刀辟踊”的仪式。《华阳国志》记载獽人送巴郡太守朱辰灵柩时,“敲长刀、捶胸顿足痛哭”,这种以长刀为乐器、以哀痛为表达的送丧方式,既体现了獽人对贤吏的敬重,也彰显了其剽悍尚武的民族性格,在西南景颇族中还有这种古老的舞刀习俗。

(三)语言与日常习俗

关于獽人的语言,史料记载较为简略,但结合民族学研究可做出合理推断。《太平寰宇记》提及獽人“言语与汉人不同”,而《隋书·地理志》记载其风俗“颇同于獠”。獠人语言归属壮侗语系,由此推测獽人语言亦属于壮侗语系,与古百越语言一脉相承。

在日常习俗方面,獽人早期以狩猎、渔耕为生,迁入巴地后逐渐转向刀耕火种。其服饰以麻布为主,样式简约,便于山地活动;饮食上偏好鱼虾野味,喜食辛辣,与今西南少数民族饮食特征相似。这些习俗既保留了百越族群的文化基因,又融入了巴地的地域特色。

四、汉晋之后的族群扩散与融合

汉晋时期是獽人族群发展的转折点。随着中原王朝对西南地区的经略加强,獽人逐渐从独立族群向周边民族融合,最终消失于历史文献记载中,其部众融入西南各少数民族,成为中华民族多元一体格局的重要组成部分。

(一)西晋后的流民浪潮与区域拓展

西晋末年,“永嘉之乱”引发了大规模的流民迁徙浪潮,巴地獽人也随之扩散。部分獽人随流民队伍迁入巴蜀腹地及汉中地区,聚居范围扩展至岷江、沱江中下游及渠江上游;另有部分獽人向川鄂边界山区迁徙,进入澧水、溆水流域。

北宋《太平寰宇记》明确记载,简州(今四川简阳)、资州(今四川资中)、怀安军(今四川金堂)一带均有獽人聚居,这表明至北宋时期,獽人仍作为一个相对稳定的族群存在。此时的獽人虽保持着自身的文化习俗,但已与汉族及其他民族杂居共处,文化交融的速度进一步加快。

(二)隋唐之后的族群身份消解

隋唐时期,中央王朝对西南地区的统治进一步强化,推行“羁縻政策”,对少数民族族群进行间接管理。在此背景下,獽人逐渐融入周边民族,其族群身份逐步消解。

一方面,獽人与獠人、蜒人等族群深度融合,形成了新的民族共同体。部分獽人融入獠人,成为今壮族、布依族的先民;部分则与蜒人结合,演变为后世疍民的组成部分。另一方面,靠近汉族聚居区的獽人则逐渐汉化,接受汉族的语言、习俗与生产方式,最终融入汉族。

至明清时期,獽人已不再作为独立族群见于文献记载。明末清初顾炎武所著《天下郡国利病书》中,仅引用《太平寰宇记》的内容提及獽人,未再补充新的记载,这标志着獽人族群已完成了与其他民族的融合进程。

(三)现代西南少数民族中的文化印记

尽管獽人族群已消失,但在现代西南少数民族中,仍能找到其文化遗存。例如,今壮族、布依族的婚嫁仪式中,仍保留着“以乐为媒”的简约传统;湘鄂西土家族的丧葬习俗中,存在“悬布为丧”的仪式痕迹;而粤语、泰语中保留的部分古越语词汇,也与獽人语言存在底层关联。这些文化印记,是獽人族群参与中华民族多元一体格局构建的历史见证。重庆和四川地区有不少与“襄”读音相近的地名,如万州的瀼渡镇,云阳的桑坪镇(疑似古名㐮坪),雅安的九襄镇,甘孜的乡(襄)城县,都能看到多少都有襄人的影子在流传。

古巴国襄人图腾纹饰

五、结 语

獽人作为古代巴国的重要主体民族,其历史演变贯穿了从商代方国族群到西南少数民族融合的全过程。从甲骨文卜辞中的“襄人”,到《华阳国志》记载的巴国“獽人”,再到汉晋之后逐步融入西南各民族,獽人的发展轨迹,既是一部族群迁徙与融合的历史,也是中华民族多元一体格局形成的缩影。

獽人族群的消失,并非民族的消亡,而是文化的融合与新生。其遗留的民俗文化、语言底层,至今仍在西南少数民族中延续,彰显了中华民族文化的包容性与生命力。对獽人族群的研究,不仅有助于厘清巴国多民族联盟的内部结构,更能为探讨古代西南少数民族的迁徙与融合提供典型案例,具有重要的学术价值与现实意义。