清末黎庶昌的佛教观与文明对话

文/道坚法师

黎庶昌(1837—1898),字莼斋,自署黔男子,贵州遵义沙滩人,晚清著名外交家、散文家,沙滩文化代表,与郑珍、莫友芝并称“郑莫黎”,为“曾门四弟子”之一。1876年起随郭嵩焘出使英、法等国,后两度任驻日公使,辑印《古逸丛书》,撰《西洋杂志》。1892年任川东兵备道驻重庆,创办川东洋务学堂,推动地方实业与新政,1898年病逝。

黎庶昌曾在华岩寺做祈雨法会,与时任华岩寺方丈的应天和尚一起募集善款,捐赠禹门灾民。他的思想儒佛汇通,以“经世致用”为特征,并根据自己的亲身经历,形成独具特色的佛教精神体系。

一、沙滩文化浸润下的佛教认知

黎庶昌的佛教认知启蒙,深植于其家乡遵义沙滩的文化土壤与个人成长境遇。沙滩作为黔北文化重镇,形成了“崇实黜虚、经世致用”的文化传统,佛教在此并非单纯的宗教信仰,而是与地方文脉、民俗治理深度融合的文化现象,这种环境塑造了黎庶昌对佛教的基本概念。

黎庶昌六岁丧父,家贫多疾却刻苦攻读,“十四、五岁时赋诗作文,犁然成诵”,早年师从沙滩文化代表人物郑珍,深受儒家“经世致用”思想熏陶。其家乡禹门山“林木茂密,地势平坦,乐安江流经其下”,山上禹门寺历史悠久,明万历年间由黎氏先祖黎朝邦始建,清初经高僧丈雪扩建,“广建禅院及藏经楼”,成为黔北佛教文化中心。这座与黎氏家族渊源深厚的寺院,成为黎庶昌早年接触佛教的主要场所。他在《禹门山铭》中追忆此地“梵宇琳宫,崇楼杰阁”,年少时便目睹寺院“劝善化俗”的社会功能,以及经藏作为文化载体的价值,这种耳濡目染让他早早形成了“佛教即地方文化组成部分”的认知,而非将其视为外来异质的宗教信仰加以排斥。

沙滩文化中“兼容并蓄”的特质,也影响了黎庶昌对佛教的包容态度。当地士大夫既坚守儒家本位,又不排斥佛教的文化价值,如郑珍、莫友芝均与禹门寺僧众有诗文往来,这种氛围让黎庶昌自幼便摆脱了“华夷之辨”的狭隘与“儒佛对立”的思想。成年后,他在《刻〈督学文集〉序》中评价明代黔中思想家孙应鳌之学“以求仁为宗,诚意慎独为要,以尽人合天为求仁之始终”,可见其对“天人一体”“成己成物”等贯通儒佛的思想内核的认同,这种认知为其日后兼容不同宗教文明奠定了基础。

太平天国运动期间,禹门寺“毁于战火”,“昙花、贝叶尽成壁垒烽烟”,佛教经藏与建筑遭到严重破坏。这一亲身经历让黎庶昌深刻认识到,佛教文献与寺院建筑不仅是宗教遗产,更是地方文化存续的重要载体,其损毁意味着地方文脉的断裂,这一认知成为他日后抢救佛教文献的重要动因。早年的成长经历与沙滩文化的浸润,共同塑造了黎庶昌的佛教观:以儒家经世思想为根本,视佛教为文化遗产与地方治理的辅助力量,摒弃义理玄谈,注重现实功能。

二、与僧人互动中的佛教功能认知

黎庶昌与僧众的交往始终坚守“务实为本、义理疏离”的原则,交往对象集中于家乡寺僧与日本禅僧,互动内容围绕文献护持、寺务建设与文化交流展开,无宗教皈依或义理深谈,充分体现了其“功能优先”的佛教观。

(一)文献护持的寺僧

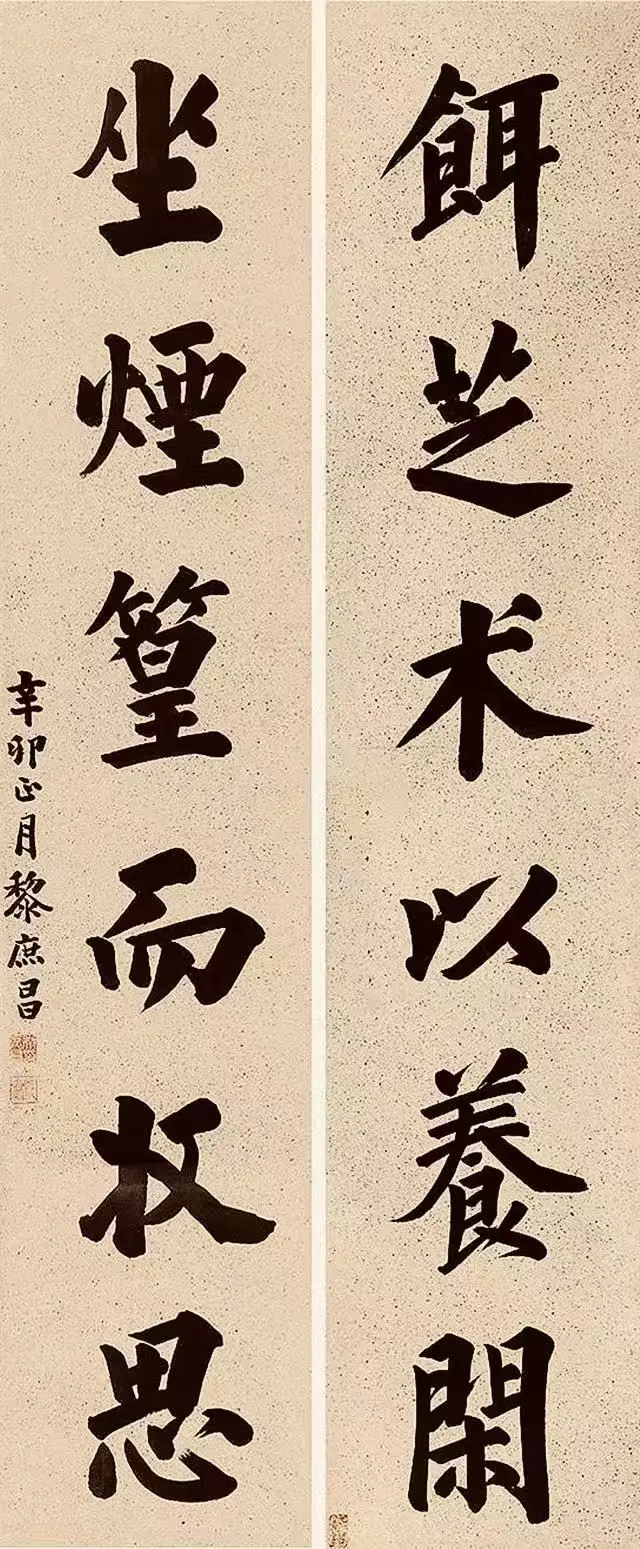

黎庶昌与家乡禹门寺僧众的交往,核心围绕经藏护持与寺院重修展开,其中最具代表性的是与策眉监院、元圻住持等人的互动。光绪年间,黎庶昌出使日本期间,“见有翻刻的南藏本佛经全帙,计6771卷,合281函,并附有唐代慧琳《一切经音义》100卷”,遂“以千金购买运回故乡遵义沙滩村,贮存于禹门寺”。此举并非出于宗教信仰,而是源于对地方文化遗产的守护,他在《寄禹门策眉监院》中明确写道:“禹门寺里策眉禅,为我藏书四十年。梵夹经函勤护惜,故应长此镇山川”,直白表达了嘱托僧众护持经藏、以文化“镇山川”的初衷,将佛教经卷视为稳定地方文脉的精神纽带。

除策眉监院外,禹门寺住持元圻也是黎庶昌的重要交往对象。元圻曾“驻锡重庆华岩寺二十余年”,后归主禹门寺,这种跨地域的僧务经历让他成为连接川黔佛教文化的纽带。黎庶昌访华岩寺时,寺僧正常“言及禹门住持元圻,曾住华岩二十馀年,颇有资格”,这种僧际人脉的互证,让黎庶昌更加重视佛教在地域文化交流中的桥梁作用。他多次致信元圻,叮嘱其“守清规、护经藏”,在《示策眉智成衣》中强调“梵夹勤修补,毋令岁月残”,将经藏护持视为僧众的核心职责,而非单纯的宗教修行。

禹门寺属于破山法脉,其弟子丈雪通醉禅师修复禹门寺,其中祖堂供奉破山祖师像。黎庶昌为破老和尚作《本师破老和尚像赞》,赞其“一龛灯火照清修,破衲蒙头百念休。不向人间争利禄,独于文苑占风流”,既肯定了破山祖师“清修避俗”的品格,又突出其“文苑风流”的文化特质,呼应了沙滩士大夫“崇实黜虚”的传统,将佛教修行与文人风骨相结合,进一步强化了“佛教服务于文化传承”的认知。

(二)与日本禅僧文化交流中的媒介功能

两度出使日本期间(1881—1884年、1887—1889年),黎庶昌与日本禅僧的交往成为其跨文化实践的重要组成部分。此时的日本佛教已深度融入汉文化圈,禅僧多兼具深厚的汉学素养,这为黎庶昌的文化交流提供了天然媒介,也让他进一步深化了“佛教为文明对话载体”的认知。

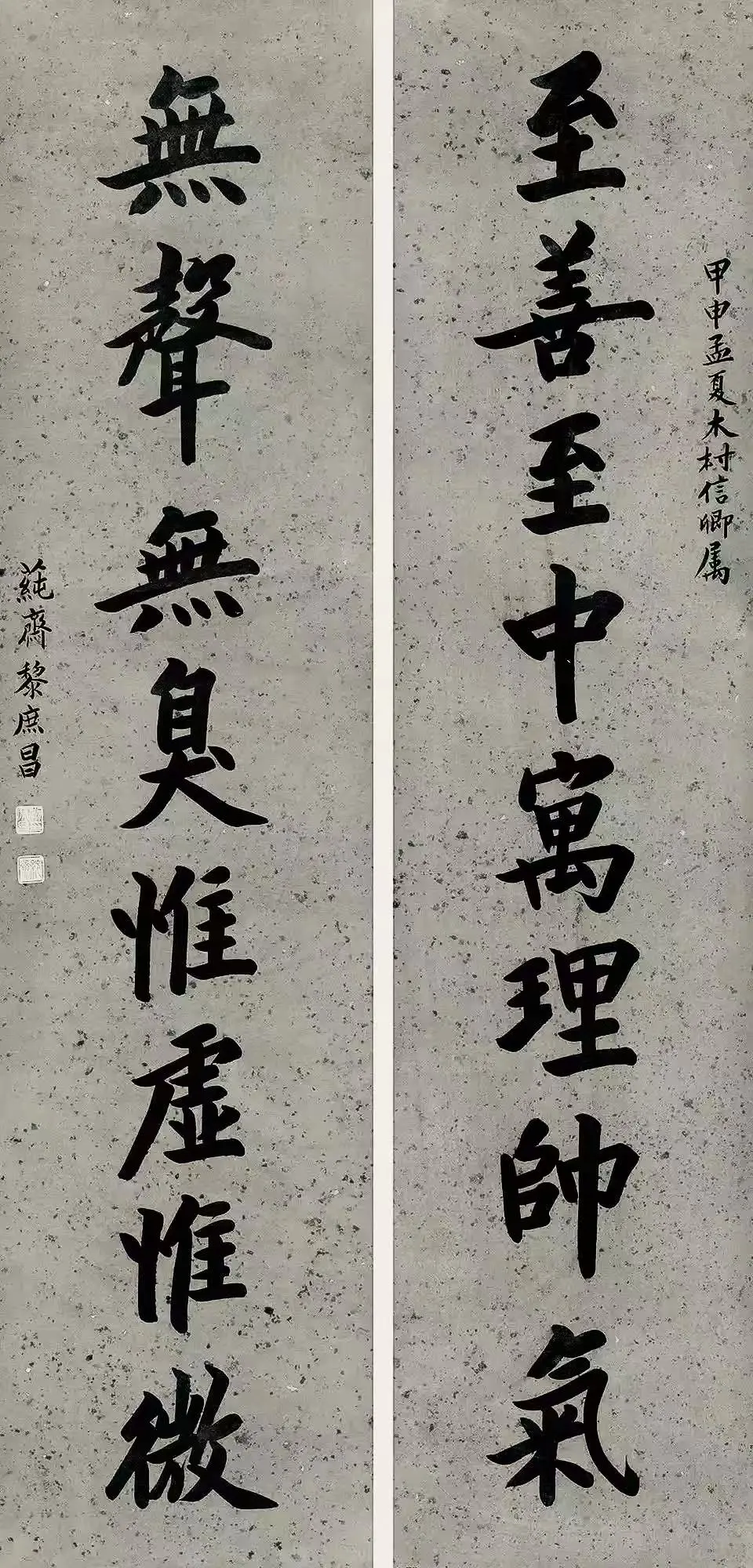

黎庶昌在日期间“广交日本朝野文士,于春秋佳节,设文酒会,领首诗词酬唱”,其中不少日本禅僧参与其中。他在《黎星使宴集合编》中记载“上巳、重阳,每岁必举特别之会,使与兰亭、龙山相配”,诸多雅集便在寺院举行,禅僧以诗文为媒介,成为中日文化交流的重要参与者。其《赠日本僧某》诗云:“袈裟影里话沧桑,文字因缘属佛场。莫向东方夸净土,愿将经世共商量”,清晰表明了交往宗旨:以“佛场”为文化交流空间,以“文字因缘”为纽带,拒绝义理等玄谈,聚焦“经世致用”的现实议题。

在与日本禅僧的交往中,黎庶昌始终坚守文化平等的立场,既不盲目崇拜日本佛教的精致化,也不固守“华夏中心”的偏见。他在《游日光山记》中记录日本寺院“结构宏丽,佛像庄严”,但关注点始终在于“建筑形制之巧、经藏版本之珍”,而非宗教教义的优劣。通过与日本禅僧的互动,黎庶昌进一步认识到,佛教作为东亚共同的文化遗产,能够跨越国界成为文明对话的“通用语言”,这种认知也影响了他日后编纂《古逸丛书》的实践。

三、文明对话视野下的宗教观察

作为晚清首批走出国门的士人,黎庶昌先后出使欧美、日本,亲身接触基督教文明与日本佛教,在跨文明比较中进一步明晰了自己的佛教观。他以“经世致用”为标尺,对不同宗教文明进行理性观察与功能分析,既摒弃盲目排外,也拒绝全盘照搬,形成了“兼容并蓄、取其所长”的文明对话态度。

(一)西方基督教文明好社会功能

出使欧洲期间(1876—1880年),黎庶昌对基督教进行了实地考察,其观察重点不在于教义本身,而在于宗教的社会功能与治理价值,这种视角与他对佛教的认知形成了鲜明参照。他在《西洋杂志·天主堂观礼记》中详细记录了基督教仪式:“堂圆顶纵横八九丈,环分十二楹,中央坐位数百,北面有台,铺垫红毯……教士宣讲,众跪起立听毕,复然烛,摇铃铎”,并描述了“敛钱多寡,随意布施”的慈善行为。

黎庶昌将基督教的社会功能与中国佛教进行类比,认为二者“诵经祈福,仪式相似,然重在社区教化与慈善”。他在《耶苏复生日莼斋杂记》中记载基督教徒“素餐,或饿而不食,如中国寒食为介之推不举火故事”,这种民俗化的宗教实践让他认识到,宗教本质上是“民俗政教之属”,其核心价值在于“劝善化俗、凝聚社区”。他并未批判基督教为“异教”,而是客观指出其“教化民众、兴办慈善”的功能值得借鉴,主张“取其治理之效,不泥其教义之殊”,这种理性态度在清末排外思潮盛行的背景下尤为可贵。

同时,黎庶昌也敏锐地察觉到西方宗教与中国佛教的差异:基督教与国家治理、社区生活结合更为紧密,而中国佛教则更多地与文化传承、个人修行相关联。这种差异让他进一步明确,中国佛教的优势在于深厚的文化积淀与文献遗产,应在坚守自身特色的基础上,吸收西方宗教“务实济世”的精神,强化其社会功能。

(二)日本佛教的文化传承与交流

两度使日期间,黎庶昌对日本佛教的观察更为深入,重点关注其文献保存与文化交流功能,这对他日后抢救家乡佛教文献产生了直接影响。日本佛教在明治维新时期既保留了传统特色,又积极吸纳西方文明,这种“守本开新”的实践让黎庶昌深受启发。

黎庶昌发现,日本佛教寺院“多藏中国散佚古籍”,许多在国内已失传的佛教经卷、文献在日本得以完好保存。他在《日本访书志序》中写道:“日本书肆,往往有唐宋旧本,为中土所无”,其中便包含大量佛教文献。这种发现让他意识到,佛教经卷作为东亚文明的共同遗产,其保存与传承具有超越国界的价值。为此,他不仅“为家乡购南藏本佛经全帙6771卷”,还与杨守敬合辑《古逸丛书》,收录唐写本《碣石调·幽兰》等佛教相关文献,将其视为“存东亚文明之绪”的重要举措。

此外,日本佛教“文人化、学术化”的特质也让黎庶昌深受触动。日本禅僧多兼具汉学素养,“工诗善文,与士人唱和无间”,这种“文僧合一”的现象与沙滩文化中“僧俗文人互动”的传统相呼应。黎庶昌在《日东文讌集》序中写道:“余在日本,与缙绅儒流、缁衣之士,每以诗文相赠答”,这种以佛教为媒介的文化交流让他认识到,佛教能够成为“中外文化对话的桥梁”,其文化价值远胜于宗教教义本身。

四、对家乡佛教的文献抢救与文化传承

黎庶昌对家乡本土佛教的贡献,集中体现于文献抢救、寺院重修与文化传播三个方面,其核心动机并非宗教信仰,而是“守护地方文脉、稳定地方秩序”的经世追求,充分彰显了其“功能优先”的佛教观。

(一)南藏全帙的购藏与护持

黎庶昌对家乡佛教最重大的贡献,便是从日本购藏南藏本佛经全帙并捐藏禹门寺。同治年间,禹门寺遭战火焚毁,“藏经楼毁于兵燹,经卷散佚殆尽”,这让黎庶昌深感痛惜。出使日本期间,他得知“日本书肆有翻刻南藏本佛经全帙,计6771卷,合281函,并附有唐代慧琳《一切经音义》100卷”,遂“出巨资以千金购买”,不远万里运回遵义。

他在《禹门寺藏佛经记》中明确阐述此举初衷:“购藏南藏,非为传教布道,实以存文献,镇山川,辅教化”,强调经藏的文化价值与社会功能。为确保经藏得到妥善保护,他特意嘱托禹门寺策眉监院“梵夹经函勤护惜,故应长此镇山川”,并多次致信寺僧,要求“定期晾晒,防虫防潮,毋令岁月残损”。这批经卷的回归,不仅让禹门寺重新成为黔北佛教文献中心,更填补了贵州佛教文献的空白,为后世佛教研究提供了珍贵资料。

(二)重修禹门寺

光绪二十年(1894年),黎庶昌出使日本归来后,“出资重修禹门寺,计有藏经楼、大悲阁等7座殿堂”。此次重建古寺,将寺院视为地方文化地标,与公共空间进行建设。他在《禹门山铭》中写道:“梵宇琳宫,重焕光彩,非为佞佛,实以安民心、续文脉”,明确将寺院重修与地方秩序稳定、文化传承相结合。

重修后的禹门寺不仅恢复了宗教功能,更成为黔北文化交流的中心。黎庶昌邀请郑珍、莫友芝等文化名人“篆、隶、真三体题词摩崖”,使寺院成为“书法艺术的宝库”。他还支持寺僧“每年放戒一次”,规范佛教传承,并鼓励僧众“耕禅结合”,实现寺院自给自足,避免“惑民耗财”的流弊。这种将寺院建设与文化传承、地方治理相结合的实践,充分体现了其“佛教服务于经世”的核心思想。

(三)地域文脉的彰显与推广

黎庶昌通过诗文创作与文化交流,积极推广家乡佛教文化,将禹门寺与黔北佛教纳入东亚文化圈的视野。他在与日本友人的诗文唱和中,多次提及“禹门寺藏经之珍、风景之胜”,如《赠日本汉学家藤野正启》诗云:“禹门山下藏经阁,唐本宋刊世所无”,让日本士人了解到黔北佛教的文化价值。

同时,他将家乡佛教文化与沙滩文化相结合进行传播,在《拙尊园丛稿》中记载禹门寺的历史沿革、僧众事迹与经藏价值,使寺院成为沙滩文化的重要组成部分。他在《石孽寺》诗中以“老僧不解谈经义,只说山田雨一犁”的诗句,倡导佛教“务实济世”的精神,反对功利化的宗教行为,这种理念通过其著作传播开来,对黔北佛教的健康发展产生了深远影响。

五、黎庶昌佛教精神的历史意义

(一)核心特质:经世为本的功能主义佛教观

黎庶昌的佛教精神以“经世致用”为核心,呈现出鲜明的功能主义特质,其核心特征可概括为三点:其一,儒家本位,兼容包容。坚守儒家“经世致用”的价值坐标,视佛教为文化补充而非精神归宿,主张“以礼不以浮屠”,反对宗教凌驾于纲常礼教之上;其二,功能优先,拒绝玄谈。摒弃佛教义理的抽象思辨,关注其文献保存、文化交流、劝善化俗的现实功能,将经藏视为文明遗产,将寺院视为公共空间;其三,实证务实,守本开新。通过亲身观察与实践,理性吸收不同宗教文明的优长,既坚守本土文化根基,又不固守传统偏见,在传承中创新佛教的社会功能。

(二)清末文明对话的理性样本

黎庶昌的佛教实践与思想,在清末具有重要的历史意义。在“全盘西化”与“盲目排外”两极对立的时代背景下,他以佛教为切入点,构建了“守本开新、兼容并蓄”的文明对话模式,既彰显了对本土文化的自信,又体现了对西方文明的理性态度。

其文献抢救与传承实践,为后世保护文化遗产提供了宝贵经验。《古逸丛书》的编纂与南藏经卷的回归,不仅守护了东亚文明的珍贵遗产,更树立了“跨地域文献抢救”的典范。其与中外僧众的务实交游,开创了“以文化为媒介、以经世为目标”的跨文明交流模式,证明了不同宗教、不同文明之间可以实现平等对话与相互借鉴。

同时,黎庶昌的佛教观也存在一定的时代局限:他过度强调佛教的现实功能,忽视了其精神价值与哲学内涵;其改革主张未能突破儒家君主专制的框架,对佛教的社会功能挖掘不够深入。但这些局限并不影响其思想的进步性,他以“经世致用”为核心的佛教精神,为近代中国处理宗教关系、开展文明对话提供了理性样本,对当代文化传承与文明交流仍具有重要的借鉴意义。

结 语

黎庶昌的佛教精神是清末变局下开明士大夫思想的缩影,其成长经历与沙滩文化的浸润奠定了“经世为本、兼容包容”的底色,与中外僧众的务实交游深化了“功能优先、实证务实”的认知,跨文明视野下的宗教观察塑造了“守本开新、理性对话”的品格。他以佛教文献抢救为核心、以文化传承为目标、以经世致用为归宿的实践,摒弃了宗教义理的玄谈与文明对立的偏见,彰显了“文化自信、理性包容”的精神内核。

在今天的文明对话语境下,黎庶昌的佛教精神依然具有重要的现实价值:坚守本土文化根基,重视文化遗产保护,以务实开放的态度吸收不同文明的优长,实现“各美其美、美美与共”的文明和谐。黎庶昌的实践证明,不同文明之间的对话无需以牺牲自身传统为代价,唯有坚守本根、理性包容,才能在文明碰撞中实现共同发展。